Als Totenkopf-Pionier im 1. Weltkrieg

Anmerkung: Im Jahr 2007

stieß ich bei der Recherche zu ganz anderen Dingen im Stadtmuseum Coesfeld, "Das Tor", auf die Fragmente eines Nachlasses,

der sich bei erster Betrachtung als durchaus interessant und bei weiterer

Nachschau als ebenso „veröffentlichungswürdig“ herausstellte. Neben

Familienpapieren, einer ganzen Reihe zivilen und wenigen militärischen Fotos,

sowie einem Eisernen Kreuz 1.Klasse im Etui, fanden sich auch die Abschrift

eines Weltkriegs-Soldbuches aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts

und ein besonderes Ärmelabzeichen. Für die

nette Zusammenarbeit und die Erlaubnis das Material veröffentlichen zu dürfen, bedanke ich mich bei Frau Kerstin Zimmermann und Frau Ruth Rüther vom Museum "Das Tor".

Mit den aufgearbeiteten Fragmente konnte ich die Einsatzgeschichte eines der ersten Totenkopf-Pioniere darstellen. Dabei soll der Text aber auch einen kurzen Einblick in die Entwicklungsgeschichte der damals neuen Waffe, des "Flammenwerfers" geben, und der Truppe, welche diese speziellen Geräte bediente. Darüberhinaus wird das Ärmelabzeichen der Flammenwerfertruppe beschrieben.

Bei der ganzen Suche nach Details soll aber nicht vergessen werden, welche grauenvolle Waffe dei deutschen Techniker dort entwickelt hatten! Ihr Schöpfer, der Branddirektor und Major d.L.a.D. Dr. Reddemann gilt sowohl als eine bedeutende aber eben auch als umstrittene Persönlichkeit des deutschen Feuerwehrwesens.

Die Geschichte Josef Rierings ist dennoch ein gutes Beispiel für einen westfälischen Soldaten, der seinen Dienst nicht bei einem seiner westfälischen Heimatregimenter ableistete, sondern den damals sicherlich weiten Weg vom ländlichen Münsterland nach Berlin auf sich nahm, um seine Soldatenzeit bei der Garde zu verbringen.

Die Veröffentlichung der ersten Form dieses Aufsatzes erfolgte im Jahre 2008 in der Zeitschrift für Ordenssammler "Ritter-Orden", Heft 6, des Kowal Verlags Gelsenkirchen. Hier eine aktualisierte Version.

Als Totenkopf-Pionier im 1. Weltkrieg

Geschichtliches und Technisches

Aus einer Hand voll Männer der Flammenwerfer-Abteilung Reddemann wurde im Laufe von nur anderthalb Jahren das Garde-Reserve-Pionier-Regiment, in dem 1916 alle existierenden Flammenwerfer-Kompanien zusammengefasst wurden. Bis Kriegsende umfassten die 12 Kampfkompanien, die getrennt an allen Brennpunkten der Front eingesetzt wurden, die Feld-Versuchs- und die Feld-Ausbildungskompanie

insgesamt über 3.000 Mann. Diese Spezialtruppe führte zwar im Jahr 1915 nur 32

Flammangriffe durch, aber die Erfolge waren so umfassend, das 1916 bereits 160

Einsätze, im Jahre 1918 sogar 296 Angriffe vorgetragen wurden. Während des

Ersten Weltkrieges wurden von den deutschen Totenkopfpionieren insgesamt 653

Flammangriffe durchgeführt, wovon 535, also 82 %, mit einem militärischen

Erfolgt zu werten waren./1/ Damit konnten zwar nicht mehr als taktische Erfolge

erzielt, geschweige denn eine Wende in der deutschen Kriegsführung eingeleitet

werden. Dennoch hinterließ diese neue, nicht zuletzt äußerst grausame Art der

Grabenkriegsführung ihre Spuren bei den europäischen Militärmächten, was auch

durch den Verbot von „erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen, sowie von

allen derartigen Flüssigkeiten, Stoffen oder Verfahrenarten“ deutlich wird,

welche im Artikel 171 des Friedensvertrages von Versailles geregelt sind.

Bis Kriegsende umfassten die 12 Kampfkompanien, die getrennt an allen Brennpunkten der Front eingesetzt wurden, die Feld-Versuchs- und die Feld-Ausbildungskompanie

insgesamt über 3.000 Mann. Diese Spezialtruppe führte zwar im Jahr 1915 nur 32

Flammangriffe durch, aber die Erfolge waren so umfassend, das 1916 bereits 160

Einsätze, im Jahre 1918 sogar 296 Angriffe vorgetragen wurden. Während des

Ersten Weltkrieges wurden von den deutschen Totenkopfpionieren insgesamt 653

Flammangriffe durchgeführt, wovon 535, also 82 %, mit einem militärischen

Erfolgt zu werten waren./1/ Damit konnten zwar nicht mehr als taktische Erfolge

erzielt, geschweige denn eine Wende in der deutschen Kriegsführung eingeleitet

werden. Dennoch hinterließ diese neue, nicht zuletzt äußerst grausame Art der

Grabenkriegsführung ihre Spuren bei den europäischen Militärmächten, was auch

durch den Verbot von „erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen, sowie von

allen derartigen Flüssigkeiten, Stoffen oder Verfahrenarten“ deutlich wird,

welche im Artikel 171 des Friedensvertrages von Versailles geregelt sind.

Feuer als Waffe zu nutzen ist nicht erst eine Erfindung der modernen Kriegsführung. Bereits in der Antike wurde eine als „griechisches Feuer“ bekannte Brandmasse als Kampfmittel eingesetzt.

Der Berliner Ingenieur Fiedler hatte schon vor dem Ersten Weltkrieg so genannte Brandröhren hergestellt, die zur Bekämpfung von Graben- und Bunkerbesatzungen gedacht waren. Parallel zu den Arbeiten Fiedlers und ohne davon Kenntnis zu haben beschäftigte sich ein Dr.Reddemann, Führer einer Landwehr-Pionierkompanie, „ in Erinnerung an den russisch-japanischen Krieg“/1/ mit der Verteidigungswirkung von flüssigem Feuer. Nachdem er im Jahre 1907 bei einer Festungskriegsübung in Posen mit Hilfe der ihm unterstellten Berufsfeuerwehr die Wasserstrahlen einer Dampfspritze als „Flammenwerfer“ zur Verteidigung verwandt hatte, begann er, entsprechende Gerätschaften zur Verspritzung von Flammölen zu entwerfen. /ebd./

Reddemann gelang es, technisch unkomplizierte Apparate zu konstruieren, bei denen ein leicht brennbares Flammöl mittels Stickstoff unter hohem Druck aus einem Tankkessel durch eine Schlauchleitung über ein Handrohr mehrer Meter weit verspritz wurde. Das Flammöl entzündete sich durch einen am Ende des Handrohres angebrachten Glühzündapparat.

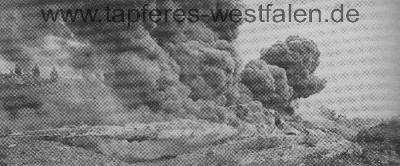

Neben der gefährlichen Brandwirkung des Flammstrahles erzeugte die neue Waffe durch die Verwendung eines entsprechenden Flammöl-Gemisches beim Gegner auch eine immens hohe moralische Wirkung: je nach Mischung entwickelten sich dichte schwarze Rauchwolken. „An Stellen, bei denen die Gefahr bestand, von gegnerischer Artillerie erkannt zu werden, wurde ein Ölgemisch eingesetzt, das nur einen dünnen, kaum sichtbaren Rauch erzeugte.“ /4/

Reddemann

konstruierte zwei verschiedene Arten von Flammapparaten. Einen als „Großer

Flammenwerfer“ bekannten Apparat mit einem Füllvermögen von 100 Liter Flammöl.

Dieses konnte circa 50 Meter weit verspritzt werden. Bei günstiger Windrichtung

wurden auch Flammstrahlen bis zu 100 Metern erreicht./1/ Es war darüber hinaus

möglich mehrere Flammölkessel zu verbinden um eine längere Flammwirkung zu

erzielen, oder den Rohrführer mit einem 30 Meter langen Flammschlauch auszustatten, welcher ihm das

Vorspringen zur direkten Angriffunterstützung ermöglichte. Vorgesehen waren die

großen, sehr unbeweglichen Flammenwerfer für den Grabenkampf oder im

Trichtergelände und zur Verteidigung. Daneben kam der sog. „Kleine

Flammenwerfer“ zum Einsatz. Er fasste nur 10 Liter Flammöl und produzierte

einen Flammstrahl von circa 20 Metern mit einer maximalen Wirkungsdauer von gut

15 Sekunden. /ebd./ Der Apparat wurde von einem Flammschützen auf dem Rücken

getragen und erlaubte so das Vorgehen mit der stürmenden Infanterie.

Ausgezeichnete Kampferfolgte wurden als Hilfswaffe der Infanterie erzielt, insbesondere

bei der Bekämpfung von MG-Nestern, Blockhütten oder befestigten Stellungen. Daher

wurden auch die später im Kriege aufgestellten besonderen Sturmbataillone mit

dem kleinen Flammenwerfer ausgerüstet.

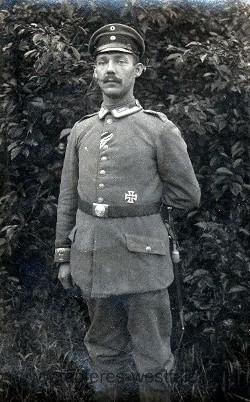

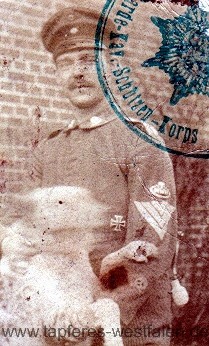

Josef Riering - Militärdienst und Kriegsjahr 1914

Der

katholische Maurergeselle Josef Albert Riering, geboren am 05. Juli 1891 im

westfälischen Coesfeld, trat am 11. Oktober 1911 als Ersatzrekrut bei der 3.Kompanie des Garde-Pionier-Bataillons in die preußische Armee ein.  Nach Ableistung seiner zweijährigen Wehrpflicht wurde er im September 1913 zur

Reserve beurlaubt, nachdem er am 27. Januar 1913 zum etatmäßigen Gefreiten

befördert worden war.

Nach Ableistung seiner zweijährigen Wehrpflicht wurde er im September 1913 zur

Reserve beurlaubt, nachdem er am 27. Januar 1913 zum etatmäßigen Gefreiten

befördert worden war.

Während seiner Wehrpflichtzeit erhielt Riering eine Ausbildung als Feldpionier und Mineur sowie eine Waffenausbildung am Gewehr 98. Zusätzlich erwarb der 22-jährige Gefreite das Befähigungszeugnis zum Reserve-Unteroffiziersaspiranten.

Am Tag des

deutschen Einmarsches in Belgien, am 04. August 1914, erfolgte die Einberufung

zur Stammeinheit. Der Gefreite der Reserve wurde direkt am 07. August zum

etatmäßigen Unteroffizier befördert. Seinen ersten Waffengang sollte er nur

fünf Tage später, am 13.August, erfahren. Dort trat das Gardekorps beim

belgischen Auvelais in seinen ersten, schweren Kampf. Nach dem Riering die

Schlacht von La Bassè (und Arras, sog. Lorettoschlacht - die Soldbuchabschrift aus dem 1930er Jahren führt den Ort "La Vallée" an!) am 29.August unbeschadet überstanden hatte, zog er sich

am 06. September 1914 in der Schlacht beim flandrischen Ort Chalons durch ein

Gewehrgeschoß eine Verwundung an der rechten Hand zu. Nach einer kurzen

Zwischenstation im Feldlazarett ging es für Riering am 17.September nach Hause

in das Reservelazarett Coesfeld.

Zu den Flammenwerfern

Nach seiner Genesung wurde der Gefreite von der 2. Ersatz-Kompanie des

Garde-Pionier-Ersatzbataillons am 13. Oktober 1914 der neuen Flammenwerferabteilung Reddemann überwiesen. Dazu kommandierte man Riering vom 14. bis 30. Oktober nach der Feste Boyen bei Lötzen in Ostpreußen und vom 15. bis 25. November zum

AOK VIII. In Ostpreußen erfolgte die Ausbildung mit der neuen, von Reddemann

und Fiedler entwickelten Waffe, den Flammenwerfern. Neben der Ausbildung als

Flammschütze erhielt Riering hier auch Unterweisungen mit dem Karabiner 98, französischen Maschinengewehren und der Pistole 08. Aus kurzen Postkartennotizen vom 07. und 11. November 1914 an seine Eltern geht hervor,

dass er zwischen den Kommandos mit der Bewachung von Transporten russischer

Kriegsgefangener beauftragt war und seinem Vater ein Beutestück von der

russischen Front als Andenken nach Hause schickte.

Nach seiner Genesung wurde der Gefreite von der 2. Ersatz-Kompanie des

Garde-Pionier-Ersatzbataillons am 13. Oktober 1914 der neuen Flammenwerferabteilung Reddemann überwiesen. Dazu kommandierte man Riering vom 14. bis 30. Oktober nach der Feste Boyen bei Lötzen in Ostpreußen und vom 15. bis 25. November zum

AOK VIII. In Ostpreußen erfolgte die Ausbildung mit der neuen, von Reddemann

und Fiedler entwickelten Waffe, den Flammenwerfern. Neben der Ausbildung als

Flammschütze erhielt Riering hier auch Unterweisungen mit dem Karabiner 98, französischen Maschinengewehren und der Pistole 08. Aus kurzen Postkartennotizen vom 07. und 11. November 1914 an seine Eltern geht hervor,

dass er zwischen den Kommandos mit der Bewachung von Transporten russischer

Kriegsgefangener beauftragt war und seinem Vater ein Beutestück von der

russischen Front als Andenken nach Hause schickte.

1915 - Erste Einsätze

Am 15. Januar 1915 ging Riering zusammen  mit den anderen 47 Flammenwerferpionieren/1/

der noch

kleinen Flammenwerferabteilung Reddemann ins Feld und kam am 26. Februar zu

seinem ersten Flammeinsatz.

mit den anderen 47 Flammenwerferpionieren/1/

der noch

kleinen Flammenwerferabteilung Reddemann ins Feld und kam am 26. Februar zu

seinem ersten Flammeinsatz.

Im Heer war man gegenüber dieser neuen, nahezu unerprobten Waffe skeptisch. Doch der erste Einsatz von Flammenwerfern in der europäischen Kriegsgeschichte beim Sturmangriff am Wald von Malancourt nördlich von Verdun brachte einen umfassenden und vor allem unerwarteten Erfolg.

Die Abteilung Reddemann erprobte hier zum ersten Mal zwölf schwere, stationär einzusetzende Flammenwerfer in einer realen Gefechtssituation und griff zusammen mit dem Reserve-Infanterie-Regiment Nr.10 die französischen Stellungen am Rand des Bois de Malancourt an. Dazu brachten die Flammpioniere in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar ihre Apparate in den vorderen Gräben leise in Stellung und befüllten sie mit Flammöl. Die französische Infanterie wurde vom deutschen Angriff zur Mittagszeit des darauf folgenden Tages vollkommen überrascht. Das von dicken, schwarzen Rauchwolken und bis zu 50 Meter langen Flammstrahlen unterstütze deutsche Vorgehen trieb die gegnerischen Soldaten panikartig aus den Gräben. Die französische Verteidigung brach daraufhin völlig zusammen. /2/

Für seine Tapferkeit bei diesem ersten Flammeinsatz wurde Riering noch am gleichen Tag mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet!

In ähnlicher Manier unterstützen die Flammenwerfertrupps der in Folge dieses Erfolges auf Bataillonsstärke/1/ angewachsenen Spezialtruppe die Infanterie bei diversen Sturmangriffen im fortschreitenden Jahr 1915. Hier kamen sukzessive und je nach Lage auch die kleinen Flammenwerfer zum Einsatz.

Für Riering bedeutete das im Juli Einsätze beim Angriff der 241. Brigade im Priesterwald und beim Sturmangriff im Abschnitt des Bolante-Waldes in den Argonnen. Im August und September kämpfte er in verschiedenen Unterstellungen in der Schlacht um Munster in den Vogesen. Am 09.September setzen die deutschen Truppen zum ersten Mal am „Hartmannsweiler Kopf“ Flammenwerfer ein. Riering stürmte dort mit den Jägern des mecklenburgischen Jäger-Bataillons 14 in der Region „Bischofhut“ am Nordabhang des „Hartmannsweiler Kopfes“.

Gustav Goes beschreibt in seinem Buch „Das Schicksal eines Berges im Weltkriege“ die Geschehnisse am 09.September 1915 folgendermaßen:

„Auf dem nördlichen Abfall der Kuppe des Hartmannsweiler Kopfes hatte sich in den letzten Wochen des Sommers 1915 der Franzose immer näher an die deutschen Stellungen heran geschoben. Es entstand dadurch eine wachsenden Bedrohung unserer vordersten Gräben auf der Bergnase, die über den ‚Bischofhut’ und die ‚Bastion’ steil abfällt. Ein Durchstoß in diese Richtung wäre für den Gegner besonders aussichtsreich gewesen, da er in dieser Bergnase den Schlüssel zu den deutschen Stellungen in die Hand bekommen hätte. Hier musste ein scharfer Gegenstoß unternommen werden um etwaige Angriffabsichten zu unterbinden. Der französische Graben lief auf einer Erhebung, die der Kuppe etwas 50 Meter vorgelagert war. Bei Handgranatenkämpfen hatte hier der Feind eine nicht auszugleichende Überlegenheit. Außerdem bot sich ihm von hier aus Einblick in unsere rückwärtigen Stellungen und Verteidigungsanlagen am Südosthang des Hartmannsweiler Kopfes, so dass er auch den Verkehr in den Gräben empfindlich stören konnte.

Der Angriff, der lediglich die Wegnahme dieses Grabens zum Ziel hatte, sollte am 09. September stattfinden. Schon einige Tage vorher waren auf die französische Kuppelstellung vereinzelte Granaten und Minen aller Kaliber gefallen, die aus verschiedenen Richtungen kamen; trotz der strengen Geheimhaltung wusste man droben bei der Infanterie, dass sich die schweren Waffen einschossen zu irgendeiner größeren Unternehmung. […] Die Durchführung des Vorstoßes war dem Jäg. Batl. 14 übertragen; sein Führer, Hptm. Frhr. Schenck zu Schweinsberg, bestimmte hierzu die 1. Komp. unter Oberlt. Caspers und die 4. unter Lt. Reher. Die 2., 3. und 4. Komp. des Landwehr-Inf.Regts.56 hatten die Ausgangsstellungenzu besetzten. Den Sturmtrupps waren Pioniere der bewährten1.Landwehr-Pion.Komp. XIV A.K. zugeteilt, sowie eine Waffe, die zum ersten Mal auf dem Hartmannsweiler Kopf Verwendung fand: zwei Flammenwerfer des Garde-Pion. Batls. Lt. d. R. Schlayer, Führer der Kav. Kraftwagen-Kolonne 24, stelle außerdem von ihm konstruierte Benzolspritzen zur Verfügung und nahm freiwillig selbst an der Unternehmung teil.

Um 5 Uhr vormittags war der

Hartmannsweiler Kopf mit einem Schlage ein feuerspeiender Vulkan, über dem eine

schwarze, von Blitzen durchzuckte Rauchwolke hochstieg. […]

Punkt 6 Uhr schossen aus zwei Sappen spitze Feuerzungen den Berg hinauf in die schwarze Rauchwolke. Gleichzeitig flammte ein Stück des französischen Grabens im Benzolfeuer, das die Spritzen des Lt. d. R. Schlayer aussandten. Eben brachen die Jäger zum Angriff vor, da explodierte ein Flammenwerfer. Kurzer Wirrwar, Aufenthalt, dann stürzten die Jäger weiter. Von jeder Sturmkolonne voraus zwei Gruppen mit Gewehr, Handgranaten, Verpflegung, dabei Pioniere und Leute von den Minenwerfern mit Drahtscheren, Handgranaten und Sprengmunition. Starkes Infanterie- und Maschinengewehrfeuer aus den französischen Reservestellungen pfeift ihnen entgegen. Schnell folgt die nächste Welle der Stürmenden, begleitet vonArtillerieoffizieren. Die feindlichen Geschosse reißen Lücken, doch dieStürmenden achten ihrer nicht, springen in den von unseren Granaten nahezu eingeebneten Graben, er ist leer. Hinein in die Unterstände! Dort kauert der Rest der Besatzung, er wird herausgeholt: 3 Offiziere, 85 Mann des Inf.Regts.213 sind es, die das furchtbare Feuer überstanden haben. 3 Maschinengewehre, 1 Minenwerfer werden als Beute eingebracht […].“/3/

Soweit Goes.

Dieser kurze Bericht gibt anschaulich wieder, in welchen Brennpunkten sich die Soldaten der Flammenwerfertruppe bewähren mussten. Der Kampf um diesen einen Graben dauerte zwei Tage und kostete die deutsche Seite 24 Tote und 78 Verwundete. Unter den Verwundeten war auch der Lt d. R. Schlayer der Kraftwagenkolonne 24./ebd./ Die gefallenen Flammenwerferschützen des Garde-Pion.Batls. wurden von Goes nicht mitgezählt, da sich deren Einsatz auf den Beginn des Angriffs beschränkte. Das lässt die Vermutung zu, dass bei diesem Einsatz zwei schwere Flammenwerfer verwandt wurden. Den tiefen Einbruch in das gegnerische Grabensystem und die anschließende Besetzung der feindlichen Stellungen wurden von der stürmenden Truppe vorgenommen, die schweren Flammenwerfer zogen sich mit ihrem unhandlichen Gerät dann bereits zurück. Auch in der Folgezeit hatten die deutschen Truppen in diesem Graben schwere französische Infanterieangriffe und ständiges Artilleriefeuer zu bestehen.

Goes: „Schon die nächsten Tage kosteten mehr Verluste als der Sturm selbst. Die alte Erfahrung, das es leichter sei einen Graben zu nehmen als ihn dann zu halten, bewahrheitete sich auch hier.“/ebd./

Ein Flammenwerfer explodierte unter feindlichem Feuer - die Flammschützen des zweiten, unter ihnen der Unteroffizier Riering, überlebten den Sturmangriff am 09. September 1915 am „Hartmannsweiler Kopf“.

Am 08.Oktober 1915 wurde Josef Riering zum überzähligen Vizefeldwebel befördert.

Damit war für den neuen Vizefeldwebel das Jahr 1915 aber noch nicht beendet. Westlich der Stadt Munster wurde hart um die Höhenstellungen auf der Linie „Schratzmännle-Lingenkopf“ gerungen. Nach langem hartem Kampf hatten deutsche Truppen die Gräben auf dem Höhenkamm des „Schratzmännle“ besetzt, namentlich das erste Bataillon des I.R.187. Neben dem Artilleriekampf ging eine große Gefahr von den täglichen Nahgefechten mit Hand- und Gewehrgranaten aus, denn ein Teil des Grabengewirrs oben auf dem Kamm war noch von französischer Infanterie besetzt. Die Franzosen konnten zudem aus dieser Position das deutsche Hinterland ausspähen. Um diese unangenehme Situation zu bereinigen, wurde vom I.R.187 in der Abenddämmerung des 12. Oktober ein rund 100 Meter langes Grabenstück mit Unterstützung einer Sturmabteilung des III. Garde-Pionier-Bataillons gesäubert. Die abschreckende Wirkung der Flammenwerfer führte auch hier dazu, „dass der Angriff restlos glückte“./5/

Auszeichnungen

Bereits beim

allerersten Flammeinsatz in der Geschichte des Weltkrieges verdiente Riering

sich das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Bei den Einsätzen im Jahre 1915 waren die

Flammenwerfer-Trupps zeitweise auch bayrischen Einheiten unterstellt. Für die

während dieser Sturmangriffe bewiesene Tapferkeit zeichnete der Bayrische König

Riering mit dem Bayrischen Militärverdienstkreuz 3.Klasse mit Krone und

Schwertern aus. Als besonderes Symbol der Anerkennung seiner Taten kann man

sicherlich auch das Kronprinzenbild werten, welches unter „Auszeichnungen“ im

Militärpass eingetragen war. Am 13. Januar 1916 wurde Riering wegen Tapferkeit

vor dem Feinde zum etatmäßigen Vizefeldwebel befördert. Seine höchste

Tapferkeitsauszeichnung, das Eiserne Kreuz 1.Klasse, erwarb er sich am 17.April

1916 in den schweren Kämpfen vor Verdun.

Neben diese Tapferkeitsauszeichungen tritt sicherlich als einmalige Besonderheit das durch den Kaiser an die Flammenwerfertruppe verliehene Totenkopf-Ärmelabzeichen. Viele andere Eliteeinheiten haben sich um eine Anerkennung dieser Art bemüht, ohne das ein weiteres Abzeichen gestifftet wurde.

1916 - Verdun, Gasvergiftung und Heimatverwendung

Das Jahr 1916 begann für den frischgebackenen Vizefeldwebel am 09. Januar mit einem

Flammangriff auf die französischen Gräben in der Nähe des Gehöftes Maison de Champagne.

In dieser kalten Winterzeit hatte sich Riering eine rechtsseitige Lungenentzündung zugezogen, die er bis Mitte Februar im Kriegslazarett 2 in Stenay auskurierte. Nach seiner Genesung nahm er erst mit der 9. Kompanie des III.Garde Pion.Batl. und dann mit der 1 Komp. Garde Res.Pion.Rgt. von Februar

bis Juni 1916 an den Kämpfen vor Verdun teil. Hier erlitt er am 26. Juni eine

Gasvergiftung und wurde zwei Tage später zur Leichtkrankenabteilung Stenay

verlegt. Die nächsten vier Monate verbrachte Riering damit, die Folgen seiner

Vergiftung auszukurieren. Im Oktober wurde er dann zur 2. Ersatzkompanie des

II.Garde Pion.Ers.Batl. kommandiert.

Das Jahr 1916 begann für den frischgebackenen Vizefeldwebel am 09. Januar mit einem

Flammangriff auf die französischen Gräben in der Nähe des Gehöftes Maison de Champagne.

In dieser kalten Winterzeit hatte sich Riering eine rechtsseitige Lungenentzündung zugezogen, die er bis Mitte Februar im Kriegslazarett 2 in Stenay auskurierte. Nach seiner Genesung nahm er erst mit der 9. Kompanie des III.Garde Pion.Batl. und dann mit der 1 Komp. Garde Res.Pion.Rgt. von Februar

bis Juni 1916 an den Kämpfen vor Verdun teil. Hier erlitt er am 26. Juni eine

Gasvergiftung und wurde zwei Tage später zur Leichtkrankenabteilung Stenay

verlegt. Die nächsten vier Monate verbrachte Riering damit, die Folgen seiner

Vergiftung auszukurieren. Im Oktober wurde er dann zur 2. Ersatzkompanie des

II.Garde Pion.Ers.Batl. kommandiert.

Kriegsende und Freikorpszeit

Von Juni

1917 bis zum Ende des Krieges verblieb Riering als Ausbilder bei der Garnisonskompanie des II.Garde Pion.Ers.Batl. in Berlin und wurde am 20.November 1918 als kriegsverwendungsfähig aus der Armee entlassen. Wie so viele Frontsoldaten kehrte er seiner Truppe

nicht den Rücken, sondern fand Anfang 1919 unter dem Dach des Garde-Kavallerie-Schützen-Korps

erst in der Sturm-Lehrschule und dann im Minenwerfer-Sturm-Detachment-Heuschkel eine neue

Verwendung. Während dieser Zeit wurde Riering noch zum etatmäßigen Feldwebel befördert

und im März 1919 zum Offiziers-Stellvertreter ernannt.

Von Juni

1917 bis zum Ende des Krieges verblieb Riering als Ausbilder bei der Garnisonskompanie des II.Garde Pion.Ers.Batl. in Berlin und wurde am 20.November 1918 als kriegsverwendungsfähig aus der Armee entlassen. Wie so viele Frontsoldaten kehrte er seiner Truppe

nicht den Rücken, sondern fand Anfang 1919 unter dem Dach des Garde-Kavallerie-Schützen-Korps

erst in der Sturm-Lehrschule und dann im Minenwerfer-Sturm-Detachment-Heuschkel eine neue

Verwendung. Während dieser Zeit wurde Riering noch zum etatmäßigen Feldwebel befördert

und im März 1919 zum Offiziers-Stellvertreter ernannt.

In den Aufzeichnungen finden sich keine Hinweise auf eine aktive Beteiligung an den Freikorpskämpfen in Berlin.

Am 12.Juli 1919 wurde Josef Riering nach seiner Heimatstadt entlassen . Damit war - zumindest auf dem Papier - der Weltkrieg auch für ihn beendet.

Quellen:

/1/ „Die

Totenkopf-Pioniere“ von Major d.L.a.D. Dr.Reddemann, Führer des

Garde-Reserve-Pionier-Regiments in: /6/

/2/ „Der

erste Flammenwerferangriff“ von Hauptmann a.D. von Schaewen in: /6/

/3/ Unter

dem Stahlhelm, Band 2 „H.K. Das Schicksal eines Berges im Weltkriege“ von

Gustav Goes, Verlag Tradition W.Kolk, Berlin 1930

/4/ Waffen-Arsenal,

Band 154, „Flammenwerfer des deutschen Heeres bis 1945“ von Fred Koch,

Podzun-Pallas-Verlag 1995

/5/ www.vogesenkaempfe14-18.de, „Das Infanterie-Regiment 187 in den Vogesen

1915-1916“ von G.F. Dose basierend auf der Regimentsgeschichte „Die 187er im

Felde“, Herausgegeben von W.J. Dose, Eigenverlag, Hamburg 1922

/6/„Das

Ehrenbuch der Deutschen Pioniere“, Herausgegeben von Paul Henrici, Verlag

Tradition W.Kolk, Berlin 1931